☆父清水伸一が「趣味としてのアメリカ大統領」と「バイラバイラの魅力」を語ります。

初代ワシントン大統領のお仕事(2)

大統領第2期の年譜(1794年~1797年)

【出典】ハワード・ブレマー教授編「ジョージ・ワシントン 1732~1799年 年譜・公文書・参考文献」(1967年、オシアナ社発行)15~22ページ。サムエル・モリソン氏著、西川正身氏翻訳監修「アメリカの歴史 1 先史時代~1815年」(1970(昭和45)年12月20日、集英社発行)446~502ページ

1922年シリーズのワシントン大統領の普通切手

1922年シリーズのワシントン大統領の普通切手1785年10月の作で、このときワシントンは53歳(ジョン・デュラント氏、アリス・デュラント共著「図説アメリカ大統領史」(1955年、A.S.バーンズ社発行)P.14-15)。

[大統領第2期]

◆1793年

3月4日・上院議場で簡素な就任式が行われる。ワシントンの第2次就任演説は史上最も短いもの 【注】 。就任演説後、ウィリアム・カッシング判事により、就任の宣誓が執り行われる。ニュージャージー州のウィリアム・パターソン知事を最高裁判所判事に任命する。3月13日・ジェファソンに対し、オーストリアで投獄されているラファイエット将軍を解放するための交渉を依頼する。3月16日・フランス王ルイ16世が1月21日にギロチン処刑されたとのニュースが届く。ヨーロッパで戦争が勃発するとの噂が広がる。ほどなく、フランスが2月1日にイギリス、スペイン、オランダに対し宣戦布告したことが確認される。4月8日・フランスからの公使「市民シティズン」ジュネ(エドモーン・ジュネ。30歳。欧州諸国から米国に派遣された外交官のうちで最も奇異な人物)がフリゲート艦でサウスカロライナ州チャールストンに入港。イギリスとスペインの船を攻撃するための私掠船を就役させ始める(ジュネは、公使の信任状を捧呈する儀礼的な手続きを済まさないうちに、フランス政府の指令に従って、米国を私掠船の洋上基地とし、さらにスペイン領フロリダとルイジアナ地方で略奪行為を働かせるための根拠地として利用しようと試みた。またアメリカ人の義勇兵を募った)。4月19日・交戦中の諸外国とのふさわしい関係について閣僚に助言を求める。①中立宣言を発するべきだろうか?ハミルトンは賛同、ジェファソンは反対した。②1778年のフランスとの和親・通商条約と同盟条約は拘束力があるだろうか?ハミルトンはない、ジェファソンはあると答えた。③ジュネを受け入れるべきだろうか?二人とも受け入れるべきと答えた。しかしハミルトンは米国は1778年の条約に拘束されない旨をジュネに知らしめるべきだと加えた。ランドルフの助言に従い、ワシントンは、①「中立」との言葉を使用せずに中立宣言を発出すること、②と③はジェファソンの助言に従うこと、を決断した。4月22日・「中立宣言」に署名。5月2日・ジュネの私掠船準備行動に関し、イギリス公使ジョージ・ハモンドから一連の抗議を受ける。5月16日・フランス巡洋艦に拿捕され、私掠船として武装するためフィラデルフィアに曳航されたイギリス船「リトル・サラ」号の扱いに関し閣僚から意見書を受領。いつもどおり、閣僚は二分し、ランドルフはジェファソン側に、ノックスはハミルトン側についた。5月18日・フィラデルフィアにおける大勢の親仏市民によるにぎにぎしい歓迎とは異なり、ワシントンは正式レセプションでジュネをよそよそしく接遇(ジュネはチャールストンからフィラデルフィアまで延々28日間にも及ぶ旅を続け、各地で直接米国民にフランス革命への支持を訴え熱烈な歓迎を受けた)。6月1日・フレノの「ナショナル・ガゼット」紙がワシントンの外交政策を攻撃。「ヴェリタス」の名前で書かれたいくつかはワシントンの分別と誠実さに疑問を呈した。6月21日・ハミルトンから議会再開後しばらくしたら財務長官を辞任したい意向を表明した文書を受け取る。7月31日・ジェファソンが正式に国務長官辞任を申し出る。ワシントンは8月11日、年末まで職に留まるようジェファソンを説得した。8月2日・ジュネの無分別な行動が閣議で公表され、その召還をフランス政府に申し出ることを決定する。8月28日・新聞でフィラデルフィアにおける黄熱病に関し報道される。ほぼすべての政治活動が一時停止した。8月から11月の間に、おそらく4,000人が黄熱病で死亡した。9月10日・実家マウントバーノンに向けフィラデルフィアを出発。

9月18日・新しい連邦首都(現在のワシントンDC)で国会議事堂の定礎式を行う。(上の図)11月1日・フィラデルフィアに帰る。実際には、疫病が蔓延しているフィラデルフィアが安全になるまで、約1か月間、ジャーマンタウンに留まる。12月3日・議会で年次教書を報告。中立政策を擁護し、また、インディアンに対する強力な防護を要請した。12月26日・ジェファソンの後任者としてエドマンド・ランドルフ(司法長官)が国務長官として承認され、1794年1月2日に就任する。ペンシルベニア州のウィリアム・ブラドフォード判事が同時に司法長官となる。

◆1794年

2月22日・新しいフランス公使ジョゼフ・フォーシェを謁見。同公使はジャコバン政府からジュネの身柄拘束と加罰のための母国への召還を命じられていた。ワシントンは加罰はギロチンだろうと考え、ジュネがニューヨーク州知事クリントンの娘と結婚し米国で暮らすことを認めた。ジュネは1834年に死亡した。3月28日・3月25日に議会が認めた30日間出港禁止令の発効宣言。これはイギリスとの戦争を回避する試み、ないし海上でのイギリスの制限的慣行を停止するため同国への圧力である。出港禁止は後に30日延長された。4月16日・ジェイ最高裁判所長官をイギリスとの交渉役に指名。同国によるアメリカ船への妨害とアメリカ領の占有は危機的状況に達していた。5月27日・ガバニール・モーリスに替え、バージニア州のジェームズ・モンロー(後に第5代大統領)をフランス公使に指名。6月5日・かぎタバコ、砂糖、娯楽馬車、外国産蒸留酒に対し新たな課税。6月22日・民主共和(リパブリカン)派がミシシッピ川での自由航行権を獲得する外交努力を切望しているケンタッキー州から不満が表明される。7月17日・物品税課税を不満とする、いわゆるウィスキー暴動の始まりとなる暴力事件がペンシルベニア州で起こる。8月2日・ペンシルベニア州のトマス・ミフリン知事及び他の官吏と会談。閣僚と最高裁判所から勧告を受け取る。ミフリン知事は軍事的干渉がないよう要望するが、閣僚は迅速な行動を勧告。8月7日・反乱者に解散するよう呼びかけ、大統領が義勇軍を出動させることができる権限があることを表明する布告文を発表。9月9日・1,500人規模の義勇軍をペンシルベニア州ベッドフォードに集結することを求めるハミルトンが用意した命令書に署名。9月25日・ウィスキー暴動の鎮圧を命ずる最終的な布告文を発表。9月30日・アンソニー・ウエイン少将が8月20日にフォールン・ティンバーズでインディアン連合とイギリスの援軍に勝利したとの情報が届く。ハミルトンが随行し、義勇軍を直接指揮するためベッドフォードに向け出発する。実際にはヘンリー・リー将軍が指揮することとなる。10月21日・ハミルトンにリー将軍の指揮下部隊の一部を任せ、ベッドフォード集結の義勇軍撤収を開始。11月19日・リーの部隊がペンシルベニア州西部から撤収開始。ウイスキー暴動終結。

議会への年次教書の中で、ペンシルベニア州の暴動鎮圧の経緯を説明。また、国内で数々のトラブルの原因となっている「自ら創設の協会」、すなわち、明らかに民主共和協会(独立革命で確立した人民主権を民衆自身が政府に参加して実現することを目標にした。刑罰制度の改善、過剰な訴訟費用の廃止、公教育の普及を唱える)を指して非難。ジェイ条約がロンドンで調印される。条約の情報は3月7日までフィラデルフィアに伝わらなかった。ワシントンは幻滅した。条約は、北西部地方からのイギリス駐屯軍を1796年までに撤収すること、イギリス領西インド諸島部との通商を行ってもよいとの承認を得ること以外には、多くの他の問題を解決していなかった。11月21日・イギリス公使のトマス・ピンクニーを、ミシシッピ川の航行権に関する条約を交渉するため、スペインへの全権大使に任命。

◆1795年

1月2日・郵政長官ティモシー・ピカリングを陸軍長官ヘンリー・ノックスの後任に任命。ノックスは12月31日を期限とする支払いが不足したことを理由に辞任。ジョージア州のジョゼフ・ヘイバーシャムを2月25日に郵政長官に任命。2月2日・ハミルトン財務長官の1月31日付け辞任を正式に承認。財務省会計検査官のオリバー・ウォルコット・ジュニアを新しい財務長官に任命。6月8日・ジェイ条約を特別会期の上院に提出。その後、民主共和派が条約を攻撃し始める。6月24日・上院において20票対10票でジェイ条約を承認。ただし、条約第7条(西インド諸島との実のない通商を定めていた)は再交渉のため差し戻しを指示。7月1日・サウスカロライナ州のジョン・ラトレッジを最高裁判所長官に指名。上院は12月15日に指名を承認することを拒否。7月4日・暴徒がいくつもの都市で条約反対行動を起こす。フィラデルフィアではジェイの人形が焼かれた。8月9日・アンソニー・ウエイン少将がオハイオ地域のインデアン部族とグリーンビル条約を締結。この条約により、インディアンは北西部領地の東南端の地域のほか、ビンセンズ、デトロイト、及び現在のシカゴ市に当たる区域などいくつかの飛び領地を合衆国に譲渡し、その代わりに年額約1万ドルの年金の給与を受け取ることになった。しかし、条約は10年も経たないうちに反故同然のものとなってしまった。8月11日・ピカリング陸軍長官とウォルコット財務長官から、ランドルフ国務長官がフォーシェ・フランス公使から賄賂金を受け取ったとの告発を受け取る。8月14日・ジェイ条約に署名。8月19日・ピカリングとウォルコットが出席する会議で、フォーシェ発信の横取りした手紙(おそらく罪を負わせる証拠が含まれている)をランドルフに手交し説明を求める。ランドルフ(現在では歴史家により嫌疑が晴れている)は即刻辞任した。9月5日・アメリカ船を自由にするアルジェとの条約を締結。10月23日・ワシントンが1年当たり2万5,000ドルの割当てを借り越すことについて民主共和派が非難。大統領第2期の特徴として、あらゆる問題について大統領への非難が続く。10月27日・サン=ロレンゾ条約(ピンクニー条約)がスペインで調印される。この条約で、①合衆国南側のスペイン領フロリダとの境界線を北緯31度と確定、②ミシシッピ川の自由航行権の規定、③ニューオリンズ港で貨物を預ける権利の3年間認可という内容だった。11月17日・陸軍長官ティモシー・ピカリングが国務長官就任をしぶしぶ受け入れる。ランドルフ長官の辞任から空席で、ピカリングより前、5人が就任要請をもちかけられていた。11月19日・バージニア州のチャールズ・リーを司法長官に任命。12月8日・議会への年次教書で国内外の諸問題について楽観的な注釈を印象づける。12月15日・上院はジョン・ラトリッジの最高裁判所長官承認を「精神不安定」の理由により拒否、これにより同所に2ポストが空席として残る。

◆1976年

1月27日・当初、バージニア州のパトリック・ヘンリーの任命を試みた後、メリーランド州のジェームズ・マクヘンリー博士を陸軍長官に任命。メリーランド州のサミュエル・チェーズを最高裁判所判事に任命。1789年から最高裁判所判事だったウィリアム・カッシングを長官に指名したが彼は断った。2月26日・ピンクニー条約を上院に提出。3月3日に満場一致で承認される。2月29日・イギリスが上院の修正を承認した後、ジェイ条約の発効が発表される。3月4日・コネチカット州のオリバー・エルズワース上院議員を最高裁判所長官に指名し、承認される。3月24日・下院はジェイ条約の関連文書を提出するよう大統領にもとめる決議を採択したが、ワシントンは3月30日、行政特権を盾に下院にはこうした請求を行う権限はないと拒否した。これは条約締結課程の重要な先例となった。4月30日・下院で、マサチュセッツ州のフィッシャー・エイムズによる「啓示を受けた」演説と、可否同数の中、ペンシルベニア州の民主共和派下院議長フレデリック・ミューレンバーグによる賛成票の投票でジェイ条約を承認。5月20日・上院において、ニューヨーク州のルーファス・キング上院議員のイギリス公使指名を承認。6月1日・テネシーを16番目の州と認める法案に署名。6月29日・ジョージア地域のクリーク・インディアンと境界線を確定する条約成立。ワシントンは1797年1月4日に上院に提出、上院は3月2日に承認。7月8日・フランス公使ジェームズ・モンローの召還を決定。7月27日・サウスカロライナ州のチャールズ・コーツワース・ピンクニーをフランス公使に任命。9月19日・『アメリカン・デーリー・アドバタイザー』紙に告別の辞が発表される。第1、その年の選挙にでないこと、第2、国内政治の党派の争いの不利について国民に警告を発し、第3、外国との永久的同盟の危険性について述べている。それは当初1792年にマディソンによって起草されていた。ワシントンの追加の考えがハミルトンにより最終的に書き直された。告別の辞は新聞に載った以外、ワシントンにより演説されたことはない。10月27日・フランス公使ピエール・オデュからピカリング国務長官宛の強い調子の手紙で、フランスとの関係が決裂し始めることを予言し、それが事前にマスコミに流れる。11月4日・トリポリとの条約に署名。上院は1797年6月7日に承認。12月7日・8回目で最後の議会への年次教書で告別を述べる。

◆1797年

1月19日・議会にフランスとの関係に関する公文書と教書を送る。2月9日・正副大統領選出の正式開票が行われ、71票対68票で、ジョン・アダムズが大統領に、ジェファソンが副大統領に選出される。この結果は1月の初めには知られていた。3月3日・ワシントンの最後の公務は、ウイスキー暴動で大逆罪で有罪とされた10名に恩赦を与え、また、最近再発行された1777年の「偽造手紙」が正に「作り上げられた偽造文書」であるとの声明を発したことだった。3月4日・アダムズ大統領の就任式に出席(3月15日・実家のマウント・バーノンに到着)。

【注】以下は、ワシントン大統領第2次就任演説(1793年3月4日、於首都フィラデルフィア。歴代大統領最の中でも短い就任演説。)の全文である。

同胞諸君。私は我が国の声によって、大統領の任務を行うために再度呼び出されました。適切な時機が訪れましたなら、私は、私がこの特別な名誉ある地位に就任するという高い感情と合衆国国民の私に対する信頼についての私の感情を努めて申し上げたいと思います。

大統領としての公務を行うに先立ち、憲法は就任の宣誓を命じています。ただいまから、諸君の面前において行おうとしている宣誓ですが、もしも私の任期中、なんらかの点で故意にもしくは意識しながら憲法の命ずるところを犯すことがあれば、私は(憲法上の制裁を受ける以外に)今日、この厳粛なる儀式にご臨席の全ての皆さんの非難に甘んじて服するでしょう。

※ 参考までに、ワシントン大統領が演説の中で触れている自身の感情を公表する機会は1793年12月3日、第5次一般教書演説のときにおとずれることとなる。

^ Return to Top

父清水伸一は観光でマウント・バーノンを訪問(2017/03/23)、下はワシントン夫妻が眠る墓所。

| 【出典】 マーカス・カンリッフ氏著、入江通雅氏訳「ワシントン」(1959(昭和34)年12月15日、時事通信社発行)PP.201-207 第2期行政(1793~97年) ここに幼いアメリカへの危機があったのである。アメリカは中立維持が決して容易でないことを発見した。事実、アメリカ史を通観するに、ヨーロッパで大きな衝突が起こっているときには中立はほとんど不可能でることが証明される結果となっている。1793年、事態は異常に緊迫し、かつ微妙なものとなっていた。一方からいえば、フランスは最近までアメリカの同盟国であった。「ヨークタウンの勝利」に対する感謝からは、“新世界”は“旧世界”における共和国建設の運動を援助すべきであるという考え方がすぐ出てくる。アメリカは同盟条約によっていまだにフランスと結びついているのであるから、そうするのがアメリカの明白な義務でもあった。アメリカの最近までの敵、暴政の国イギリスが平等主義のフランスと衝突しているという大活劇[スペクタル]に直面して、アメリカがどちらを助けるか迷う余地があっただろうか。 だが他方からいえば、アメリカはイギリスとより親しいきずなで結ばれていた。独立戦争までは植民地国は、イギリスと同じように、フランスを宿敵とみなしていた。独立戦争での勝利はイギリスとのすべての繋帯を断ち切ったわけではなかった。多くのアメリカ人(中でもハミルトンは特別だが)にとって、ジョージ3世およびウイリアム・ピットの国は、あらゆる欠点にもかかわらず、いまなお近い親戚であった。アメリカの外国貿易の大半は、大英帝国との貿易であった。もしこの外国貿易が中止されれば、ハミルトンの、国庫への収入確保の体制が崩壊してしまうだろう。またアメリカにおける共和主義は、流血革命によってもたらされたヨーロッパにおける共和主義とは主張するところが異なっている。アメリカの親英主義者たちは、たんに、タールを塗られ、鳥の毛にくるんで運びまわられるという侮辱的取扱いを受けただけである。これに対してフランスの貴族たちは、かれらの国王と同じく、絞首台上に消えていった。ワシントンの親友ラファイエットは一時、フランスにおいて指導者の一人として活躍していたが、1792年寵を失い、オーストリアの監獄で4年間過ごしていた。その点においてかれは多くの同僚よりも幸運であった。 ワシントンが考えた、そしてかれの相争う二人の助言者たちさえも最初同意していたアメリカのとるべき道は、中立を保つということであった。そしてこの中立政策をかれはさっそく宣言の形で発表した。フランスの世論をおもんぱかり(かつジェファソンの主張をいれて)ワシントンは宣言の文書には“中立”という言葉を避けたのであった。かれは、新フランスの大臣ジュネー接受の用意をととのえることによって、新政府の承認を予示した。それはきわめてはっきりしていた。それから一時、アメリカにおいてすべてのことが怒りに満ちた混沌たる状態に投げこまれた。というのは、かりにアメリカが公式には中立の立場をとったとしても、個々のアメリカ人は中立的ではなかったからである。国民はフランス革命が勃発するやいちはやくいずれかの側に立ったのであった。いまやかれらの熱意はおどろくほどに燃え上がっていた。フランス派[ゴールマン]の人々は、トム・ペインの人権宣言を聖書にし、貴族制度を非難し、自由万歳をとなえ、民主主義者のクラブを組織して、ジュネーが到着したときにはジュネーを大歓迎したのだった。一方イギリス派[アングロマン]の人々は嫌悪のうちにこれらを見守っていたが、フランス派[ゴールマン]の人々を破壊狂だと非難していた。 1世紀半もたった今になっても、われわれはこれらの出来事の全貌を展望し、あるいはそれらの出来事におけるワシントンの役割というものを正当に評価することはきわめて困難である。極端な連邦主義者を除くすべての人々にとって、ワシントンは英雄であると同時に象徴でもあった。かれの名前のもつ威信は、あらゆる議論において決定的な力を持っていた。穏健な共和主義者を除くすべての人々にとって、ワシントンは名誉の傷痍軍人、好むと好まざるとにかかわらず連邦主義者のいろいろの計画やたくらみを体現したような人物、になっていた。1793年、ワシントンは、かれの長い人生においてhじめて、不断のかつ公然たる批判にさらされることとなった。1789年にはアメリカ人は、(神よ、われわれの恵み深き国王を救い給えという言葉をもじって)「神よ偉大なワシントンを救い給え」と歌ったのであった。1793年には、かれらは共和党系の新聞の中で、ワシントンは半神ではなくて、“廷臣たち”や“雨後のタケノコのような成上り者の小貴族たち”に取り囲まれた、過ち多き、死すべき人間の一人にすぎない、ということを思い起こしつちあった。2年後には、フィラデルフィアのあるジャーナリストがかれを「政治的にもうろくした男」とか「高慢な専制者」と呼ぶにいたった。しかもこのジャーナリストは、1796年末には、「もしも一国が一人の男によって堕落させられるとしたら、アメリカはワシントンによって堕落させられたのだ」とさえ述べるにいたった。 おなじころの他の大部分の批評は、これとは違って、もっと尊敬の調子を失っていない。それでも、前述のような言葉は、当時の一般の情熱を計る尺度になるものである。共和党の人々は、行政機関の長がだんだん一党の党首のようなものに変質しつつあるということ、連邦主義者たちが私心なき愛国心からというふりをしてイギリスの味方をしているということ、を感じていた。かれらはフランスの行動には理解に苦しむもののあること、非難すべきものさえあることを認めていた。たとえば、ジュネーはきわめて乱暴な振舞いをしたので、ジェファソンは、かれの退去を要求するという点で、ワシントンに同意しなくてはならなかった。しかしそれにもかかわらず、かれは、過去よりも将来のほうを選び、イギリスよりもフランスのほうを選んだのであった。かれらは、アメリカがその真の友人に冷淡で、真の敵に丁重だ、というふうに思った。1794年怒りをもってかれらは、ワシントンが、有名な連邦主義者で英国派[アングロフアイル]のジョン・ジェイを、両国間の難問題解決の交渉のために、ロンドンに派遣したという報らせを聞いたのであった。ジェイの調印した条約の詳細がアメリカに伝えられた1795年3月、かれらの疑惑は最高に達した。 ジェイは、アメリカの権利を主張する代わりに、おとなしく道を譲ったように思われた。なるほどイギリスは、イギリスがいまだに保持し、そこからインディアンを扇動しているアメリカ大陸西部の諸地点から、撤退することを約束した。だが、これだけがイギリスの唯一の譲歩だったのである。しかもこれはもともと、10年以上も前の約束を履行するということでしかなかったのである。その他の点で譲歩したのはアメリカ側なのであった。しかもいくつかの重要問題は将来の交渉に持ち越された。英国派[アングロメン]がアメリカの生得の権利を売り渡しつつあった。ジェイは裏切り者であった。連邦主義者はならず者であった。ワシントンは「政治的偽善者」、アメリカの国父ではなくて「継父」なのであった。ジェイの条約をめぐっての議論は、1795年から1796年にかけて、すなわち上院およびワシントンがその文書を批准してから後も長い間、続けられていた。努力の甲斐もなく、条約は発効し、ジェイは支持された。これに対して、バージニア人にして共和派の、駐仏公使ジェームズ・モンローは、1796年、ワシントンから召還された。これは明らかにモンローが、フランスに対して、ジェイの条約は連邦主義者の条約というよりはアメリカの条約なのだということを確信させる、という不可能な仕事に失敗したからである。 これが第2期大統領時代におけるワシントンの外交についての共和派の見方なのであった。国内問題においてかれらは、連邦派の犯意の証拠をさがしていた。ハミルトンの“憎らしい”物品税法は、非常な怒りを巻き起こしていたので、1792年ワシントンは厳しい言葉を用いた宣言を出してこの法案を補強したほどであった。2年後ワシントンは、西部ペンシルバニアの「ウイスキー反乱」が合衆国の安全を脅やかしつつあるとハミルトンから説得されて、市民軍の大規模な招集をおこない、集合地点で閲兵ののち、紛争地点へ派遣した。闘いは起こらなかった。なぜなら-----共和派の人々の説明によれば-----反乱などというものは実際には存在しなかった。それはハミルトンが自分の目的に利用するためデッチ上げた幽霊にすぎなかった、からである。150人のペンシルベニア人が逮捕された。2名が死刑を宣告された。ワシントンはかれらを赦免したが、それでもなおハミルトン派の見解を支持しているふうであった。ジェファソンは1年前、大統領に対して、「ハミルトンはワシントンを一国の領袖から一党の首長にしてしまおうとしているのだ」と告げたことがある。またワシントンが、1794年11月、議会に対する演説の中で、反乱の罪を「ある種の自然発生的団体」に帰したとき、マディソンはこれを、ワシントンが「たぶん、かれの政治的生涯における最大の誤り」をおかしたもの、と考えたのであった。 |

| 同書PP.207-212 いろいろな出来事に対するこのような共和派の解釈はそれでけっこう。ところでワシントンの立場はどうであったろうか。かれは英国派[アングロマン]でも仏国派[ゴールマン]でもなかった。これは独立戦争の継続ではあったが、武力に訴えることなしに戦われるべきものであった。アメリカの安定にたいする主たる脅威は、外的なものであった。というのは、アメリカは恥じなくてはならないほどいまだに自分自身の有効な意志というものを欠いていたからである。アメリカはまだ独立を完成してはいなかったし、成熟してもいなかった・・・。 二人の自任の後見人の中で、フランスの方がいっそう危険であった。イギリスは無愛想で軽蔑的であり、イギリス流のスタイルで中立権を嘲弄した。しかしアメリカはイギリスに挑戦することはできなかった。アメリカの目的は、イギリスとの貿易関係を維持、発展させること、イギリス兵に西部から撤退してもらうこと、はっきりイギリス側に立ってしまうことは避けておくこと、一般的にいって時を稼ぐこと、なのであった。ワシントンはジェイの約束に落胆したが、アメリカは奇跡を達成するにはあまりに控え目でありすぎる、ということを認識していた。フランスはといえば、脅威はいっそう捕えがたいものであったし、また戦いにくい相手であった。ワシントンは中立ということを強調した。フランス人が強調したのは友好的中立ということであった。フランスは現に存在していた同盟条約を援用することはしなかった。なぜならば、かれらはその点を曖昧にしておいて、合衆国を中立国にみせておくのが得策だと思ったからである。かれらは補給を受けることもできよう。さらに重要なのは、かれらはアメリカを私略船や、カリブ地域ないしはアメリカ奥地の帝国主義的冒険家たちの根拠地として使用することができたのであった。ジュネーはこの2つの可能性を心に思い描いて、かれの後継者たちと同様、かれの支柱としてアメリカの革命感情にたよれるものと仮定していたのであった。もしワシントンおよび連邦主義者が妨害するなら、フランス派それを乗りこえて直接アメリカ国民に訴えようと思ったのであろう。事実、1796年ころまでアメリカ駐在のフランスの諸機関は、選挙において共和党に勝利させんものと、できるかぎりの力を尽くしたのであった。 ワシントンのかかえる問題は党派的陰謀によって複雑化されていた。ハミルトンは、熟考された無分別さをもって、イギリスの外交代表に情報をもらしていたし、共和党員(ジェファソン自身には落ち度はないが)は、フランス人を完全な同盟国の人のように取り扱う傾向をもっていた。ジェファソンは1793年末、ハミルトンは1795年初めに、それぞれ引退したが、国政へのかれらの影響はその後もひきつづき感じられたのである。ことにハミルトンは相変わらず睨みをきかせていた-----これは一つにはワシントンがかれを尊重していたからであろう。かれはニューヨークで弁護士を開業するかたわら、一種の見えざる閣僚としてとどまっていた。ジェファソン国務長官の後任エドムンド・ランドルフは、1795年、妙な状況の下で罷免された。それが正しかったかどうか、とにかくワシントンは、ランドルフが、ジェイ条約をつぶそうとしてフランス公使と共謀していたものと考えたのであった。 しかしながら、陰謀、へつらい、卒直な悪罵にもかかわらず、ワシントンは自分の政策を固執した。われわれは、その後の歴史からみて、ワシントンは正しかったということ、また、アメリカをフランスの勢力圏にひっぱり込んでいただろう極端な共和主義者たちは、たとえその動機はよかったとしても、結局はまちがっていた、と結論せざるをえないのである。ワシントンは賢明であった。ワシントンは勇気があった。かれは、ときおり平静を失ったとしても、理性は失わなかった。またかれの外交もまったく成果があがらなかったわけではない。ジェイの貧弱な成果は、トーマス・ビックニーが1795年にスペインと結んだきわめて有利な条約によって十分埋め合わされたのである。この条約によってアメリカは長年の要求が通ってついにミシシッピー川(この入口はスペイン領内にあった)の自由航行権を認められ、しかもこのミシシッピー川をアメリカの西部国境線として承認あせたのであった。現在のオハイオ州にあたる地域でのアントニー・ウェイン将軍の決定的勝利のあとで、インディアンとの条約が締結され(1795年)、これによって北西部の辺境地帯の安全はたかまった。ワシントンはその告別演説の中でこう繰り返すことができた----- 「できたばかりの諸制度に根をはらせ成熟させるのに必要な時間、また自分自身の財産の主人公になるのに必要な、力と強さとを身につける程度にまで、なんら妨げられることなく、前進しうるようそのために必要な時間、をわが国に与えるために努力するというすばらしい動機。わたくしは、つねにその動機とともにあったのだ」と。 この必要条件を与えられて、アメリカは徐々にではあっても確実に前進した。ワシントンは自分の周囲のいたるところに成長と繁栄の証拠を見た。かれの第2期の任期の終わりころには、3つの新しい州-----ベルモンド(ママ)(父清水伸一注:バーモント)、ケンタッキー、テネシー-----が合衆国に加わった。他の州ができれば、これに続くことになろう。ターンパイク道路の工事がはじまった。ペンシルバニアに炭鉱が発見された。進捗状況はゆっくりであったが、例のポトマック・カンパニーがいまなお活動していた。その他の国土改良計画も相変わらず続けられていた。そして(ワシントンが強い関心を持っていた)連邦市の設計も、壮大さと吝嗇(父清水伸一注:りんしょく=ひどく物惜しみすること。また、そのさま。けち)とのまじり合った雰囲気の下で進められていた。 これらの業績に対してワシントンは大いに誇る資格がある。もっとも、首尾一貫しない外交政策がそれらすべてを帳消しにしてしまったからであろうか、ワシントンはそれらを誇ろうとはしなかった。ジェイの条約が可決されてからは、フランスはしだいに敵対的になり、ついに国の内外での緊張はほとんど堪えがたいほどになってきた。副大統領の息子ジョン・キンシー・アダムス(父清水伸一注:一般には「ジョン・クインジー・アダムズ」と訳される)は、オランダ(かれはオランダ駐在の公使をしていた)からの手紙で、1795年末、「もしもわが国の中立がいまなお維持されているとすれば、それはわずかに大統領の力によってである。(かれの堅忍不抜、政治的豪胆さと組み合わされた)かれの人格や名声以外にはなにものも、大西洋さえ越えてとどろき渡る激しい怒りにみちたこのような悪口雑言には堪ええなかったであろう」といっている。 |

| 同書PP.212-219 かりにわれわれが、ワシントンはこれらの危機の時代にあって、立派にその指導力を発揮したということを認めるとして、かれが行政府の長としてよりは、むしろ政党-----連邦党-----の指導者としてその指導力を発揮していたというのはほんとうであろうか。大多数のかれの同時代人と同じくかれもまた、政党を好ましからざる現象とかんがえていたこと、かれが大統領を政治をこえたものとみなしていたこと、かれがなによりもまず合衆国に法と秩序を確立しようと望んでいたこと、これらのことにわれわれは気づいてきた。共和派からの反対が強力なものであったことは、ワシントンにとっては不快な驚きであった。もっともかれは、共和派の攻撃がハミルトンにだけ向けられているうちは、かえってこれによって連邦党と共和党との均衡を保つことができると思っていた。しかしワシントンの第2期在任中に、政治的論争が激しさを加えかれ自身が攻撃にさらされるようになるにつれて、ワシントンの意見も徐々に強硬なとなっていった。「ワシントン自身が、他のだれよりも、こうしたことをはっきりと感じているものとわたくしは思う」とジェファソンはいっている。ワシントンは、1793年、ある閣議の席上、フレノーは“ごろつき”だ、黙らさなくてはならん、と述べたといわれる。その年のうちにフレノーの新聞は発効停止となった。だが他の共和党の諸新聞が攻撃を続けていた。ワシントンはいつも、批判に憤慨し、共和党は無責任で悪意があるということを信じて、ついに、この自分たちの反対派は、第二党ではなくて、たんに徒党である、つまり、いつか正当に政府の地位をひきつぐかもしれない“野党”ではなくて、反乱、陰謀、親仏狂としての反対派にすぎないのだ、という連邦派とおなじ見解をいだくにいたった。ここから、害のない政治的クラブにすぎない共和党系諸団体に対する、かれの十把一からげの非難がでてくるのである。ここから、1798年のかれの手紙の「こうした連中がわが国の政府を転覆しようなどということを考えるのだ」という、憤慨にみちた批評がでてくるのである。かれの最後の内閣は、構成からいっても完全に連邦党的であった。

もしもかれがさらに大統領の職にとどまっていたとしたら、かれは連邦党員というレッテルを貼られることに反対するようになっていたかもしれない。大統領というものは孤高の地位を守るべきだと主張するようになっていたかもしれない。だが実際にはそうではなかった。なるほどこの点についてワシントンにはなんら重大な罪があったわけではない。だがしかしこの問題でかれは、いく人かの伝記作家たちが称賛しているような、気高い、先見の明ある、静かさの境地にまで達していなかったことは事実である。われわれは、当時の10年間をワシントンの、あるいは連邦党の眼を通して見る場合にのみ、かれが政治的方程式を正しくつくり上げたということに同意できるのである。 これらは考えてみておもしろい問題である。しかし、他のことはどんなに疑わしいとしても、ワシントンは大統領をやめたことを喜んだということだけは確かである。多くの人々はかれが第3回目の任期を引き受けることを期待していた。かれが楽々と再選されるであろうことはだれひとり疑わなかった。敵意のある批評もあるにはあったが、依然としてかれはアメリカで最も称賛されている人物であった。しかしかれにはもうたくさんだった。1797年3月、かれは後継者ジョン・アダムスの大統領就任式に臨んでいた。ワシントンはかつて1783年フランセズ・ターベルン将校たちに別れを告げたときなどには、深い感動を示したことがあった。しかしいまはワシントンの眼は乾いていた。ワシントンの眼には涙はなかった。かれの日記のアダムスの就任式当日のところには、ただ「あらゆる点で昨日と変わりなし。マーキュリー、41歳(ママ)(父清水伸一注:「気温摂氏41度(気温華氏5度)」の誤訳。下の接写写真参照)とだけ書き記されている。 ということはかれが不承々々その地位を引き渡したということではない。そうではなくてかれは、ただ、もはやだれひとりとして、またなにひとつとして、かれに、自分はアメリカに欠くことのできない人間なのだ、ということを確信させてくれるものがなくなった、という一つの寂しさを感じていただけなのである。かれはちょうど65歳の誕生日を祝ったところで、もはや人生のたそがれどきに来ていた。かれの壮年時代はすばらしかった。しかし時の経過と公務とであまりに消耗させられた。またかれの旧友の多くはすでに死んでしまっていた。フェアファックス家の一人がバージニアに帰ってきた。しかしベルボア(父清水伸一注:ベルボアはマウント・バーノンに隣接する都市で、ワシントンが好意を寄せたサリー・フェアファックスが1748年に結婚しベルボアに新居を構えた。)は廃墟となっていたし、サリー・フェアファックスはイギリスに行ったきりで二度と帰ってこなかった。ラファイエットは自由の身となっていたが、海の向こうだった。マウント・ベルノン、マーサの友情、それに もしも伝記というものがよい演劇のように形式的に整えうるものなら、われわれは、このままワシントンの上に静かに幕をおろしてしまうこともできるであろう-----ワシントンに白髪の静穏を残して。しかしながら、かれの存在はこのような型にあてはまらなかった。幕はつねに突然またひきあげられるといった状態にあり、音楽は消え入りそうになってはまた突然大きくなるといった状態であった。それが1798年のかれに起こったことである。ある意味では、それはかれ自身の責任でもあった。もしかれが高齢者らしくふるまっていたとしらたら、かれはそのままそっとして置かれたことであろう。ところがかれは、相変わらず元気いっぱいで、農場の監督、慈善事業、手紙の処理などに精を出していた。事実、かれの手紙は、前より辛辣なものにさえなっていたようである。これはおそらくかれが、公職を離れて自分の思っていることを自由にしゃべれるようになったからであろう。それはともかく、かれは1798年ふたたび軍務にたずさわることとなった。フランスの行動はきわめて乱暴なものとなり、ついに合衆国と事実上の戦争状態に入った。アメリカは、ワシントンがやっとのことで保持しておいたちっぽけな正規軍以外には、軍隊をもっていなかった。かれはいまや軍隊を徴募し、その指揮をとるよう要求された。かれは困難な見とおしに困惑した。ハミルトンがワシントンに、また召し出しを受けることになろうと予告したとき、ワシントンは、その場合自分は祖先の墓に行くのと同じように不承々々「現在の平和な住み家から」出て行きましょう、と回答している。かれは、アダムス大統領が一言の相談もなくかれを最高司令官に任命したことを不快に思った。かれはむかしと同様、反対派の人々がかれの権力への復帰を、かれの野心、あるいは-----告別演説からみて-----偽善のあらわれと解釈しはしないか、と心配したのである。だが与えられた責務は果たさなくてはならない。活発に、分別と良識をもってかれは任務に着手した。昔と同じくアレキサンダー・ハミルトンがすぐさまやってきて、舞台裏から工作し、ワシントンの副官の地位を獲得した。このころは興奮のとき、ことに哀れなジョン・アダムスにとっては興奮のときであった。かりにワシントンが大統領であったとしてもおそらく同じように悪くいわれていただろう。アダムスとワシントンを大統領としてくわしく比較すればするほど、ワシントンのほうがしっかりとしており、まっとうで、優れていることを数多く発見する。 しかしながら、1798年あるいは1799年には戦争はなかった。ワシントンの生活は普通のテンポで進んでいた。かれの日記にあるように、数ヵ月が単調な繰り返しのうちに過ぎていった。酷暑、秋冷、雨、探査、乗馬、訪問客あり、晩餐会を開く、姪のベティー・レービズ(父清水伸一注:「ベティー・ルイス」はワシントンのすぐ下の妹ルイス・ワシントンとその夫フィールディング・ルイスの子供と思われる。この妹夫妻には9人の男の子と2人の女の子がいた。)のところに女児誕生などなど。そしてこの日記は12月13日のところで終わりを告げている。そしてそのときに幕が大急ぎでこんどはほんとうにおろされたのである。ワシントンは悪寒に襲われた。かれは咽頭炎にかかったのである。医者は何度もくりかえし瀉血をおこなった。が、これはなんの役にもたたなかった。12月14日夜10時、(パーソン・ウィームズによって後から発明されたような)劇的シーンなどはなにひとつなく、またなんら記憶さるべき言葉をのこすこともなく、ワシントンは、好意から出た、しかし野蛮な、当時の医療の犠牲となってこの世を去っていったのである。 治療法がもう少し進んでいたら、あと2、3年は生きのびていただろう。そしてかれは連邦政府が(ワシントンD・Cという名の)連邦市に移転するのを見ることができていただろう。そしてそれを喜んだことであろう。あるいはまた共和党の勝利につづく1801年のトーマス・ジェファソンの就任式を見ることができていたかもしれない-----これはかれにはあまり嬉しくなかったろうが。かれはなた、ルイジアナ州(ママ)の買収(1803年)、決闘によるハミルトンの死など、悲喜こもごものこうした報道に接することもできていたであろう。だがしかし、はたしてかれは生きながらえてこうしたことどもを見聞したかったであろうか?これらの事件はいずれも19世紀の出来事であり、かれの世紀(18世紀)はすでに終わっていたのである。かれはその世紀(18世紀)とともにあったのである。スペンサーのつぎのような静かな詩句は、雄弁家や(フレノーをはじめ)文筆家が用いた数々の格調高い語句よりもさらにいっそう、かれの臨終にふさわしいであろう。 |

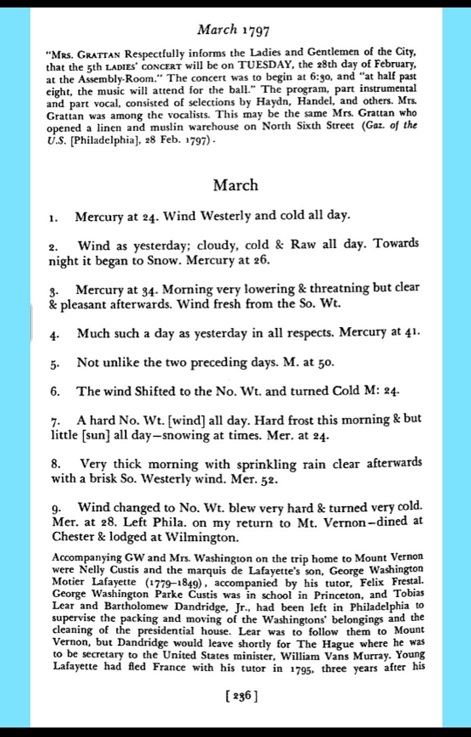

☆ ドナルド・ジャクソン氏とドロシー・ソーイッグ氏編「ジョージ・ワシントンの日記 第6巻(1790年1月~1799年12月)」(1979年、バージニア大学出版会)P.236。ワシントンが大統領職を第2代アダムズに引き継いだ1797年3月4日の日記の記述がみえる。