☆父清水伸一が「趣味としてのアメリカ大統領」と「バイラバイラの魅力」を語ります。

初代ワシントン大統領のお仕事(1)

大統領第1期の年譜(1789年〜1793年)

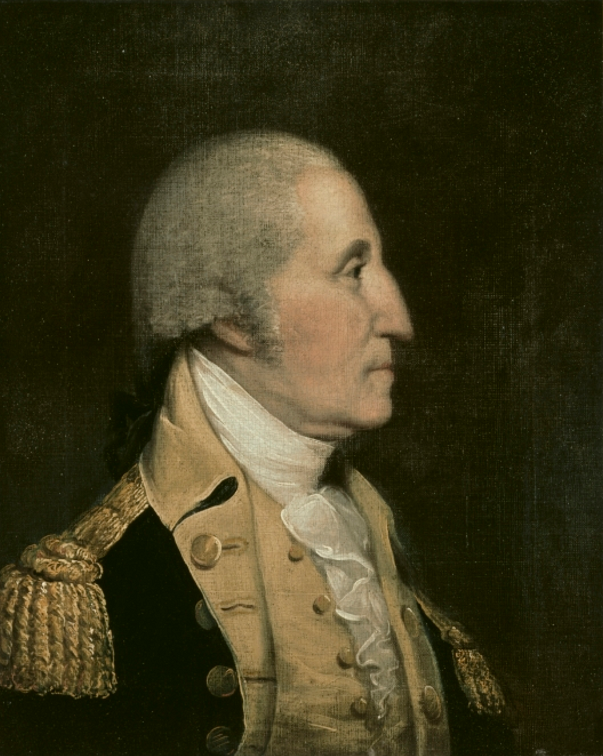

ジョゼフ・ライトの筆になる初代ワシントン(1790年代)。その陣痛期に共和国の砦とならしめた彼の信念や物静かな力強さなどがよくあらわれている(LIFE社「合衆国の歴史」第2巻

P.128。クリーブランド・ミュージアム・オブ・アート蔵。ヒンマン・B・ハールバット・コレクション)。

ジョゼフ・ライトの筆になる初代ワシントン(1790年代)。その陣痛期に共和国の砦とならしめた彼の信念や物静かな力強さなどがよくあらわれている(LIFE社「合衆国の歴史」第2巻

P.128。クリーブランド・ミュージアム・オブ・アート蔵。ヒンマン・B・ハールバット・コレクション)。◆1789年

1月7日・大統領選挙人が、ニューヨーク州を除いたすべての新連邦憲法批准完了州から選ばれる。2月4日・選挙人がニューヨーク市に集まる。選挙人は各自、2票の投票権を持つ。選挙人は、138票のうち、各1票をワシントンに投票し、彼は満場一致の69票を得、初代大統領に選出された。残りの69票のうち、マサチュセッツ州のジョン・アダムズが34票を獲得し、副大統領に選出された。残りの票は、各地域のお気に入りの候補者10人に分散した。3月4日・ニューヨーク市において初の議会開会が予定されたが、多くの議員が同市に向かう途上にあり、未だ定足数に達しなかった。4月1日・下院が開会し、フレデリック・ミューレンバーグを議長に選出した。4月6日・上院が開会し、ワシントンとアダムズの選挙結果を認証する。

4月16日にワシントンは自宅のバージニア州マウント・バーノンを出発し、4月23日にアメリカ最初の首都であるニューヨークに到着した。【注1】

4月16日にワシントンは自宅のバージニア州マウント・バーノンを出発し、4月23日にアメリカ最初の首都であるニューヨークに到着した。【注1】  マウント・バーノンの博物館に置かれた第1次就任宣誓の展示(2017/03/23 父清水伸一撮影。次の写真も同じ)

マウント・バーノンの博物館に置かれた第1次就任宣誓の展示(2017/03/23 父清水伸一撮影。次の写真も同じ) 就任式で初代ワシントンが使った聖書のレプリカ。宣誓時、右のページに手を置いた。

就任式で初代ワシントンが使った聖書のレプリカ。宣誓時、右のページに手を置いた。[大統領・第1期]

◆1789年

4月30日・最初の首都ニューヨーク市において、合衆国初代大統領に就任した。ニューヨーク州の法務官ロバート・リビングストンが、ウォール街の一角にあるフェデラル・ホールのバルコニーで就任の宣誓を司った。上下両院議員が集まっているフェデラル・ホールの上院議場で第1回就任演説を行う。【マックレー上院議員の回想一覧】【マックレー上院議員の就任式などの回想】聖ポール寺院に拝礼した。5月14日・下院は、ワシントンにふさわしい肩書きを「合衆国大統領」とすることでこの問題を決着させた。上院の委員会は、従前、「アメリカ合衆国大統領殿下並びに同国の諸権利の擁護者」とするよう示唆していた。5月24日・マーサ・ワシントン夫人がニューヨークに到着し、チェリーストリートにある大統領公邸で夫と合流した。6月1日・議会が初めて成立させた、官吏宣誓の適切な手続きに関する法律に署名した。6月16日・議会が、各省庁の長を解職できる大統領権限について審議を始める。7月4日・議会が2番目の法律となる輸入関税を成立させる。7月27日・外務省を創設。後に(9月15日)、国務省に再編される。8月7日・陸軍省創設法案に署名。8月22日・クリーク・インディアン 【注2】 との関係について「助言と同意」を得るために自ら上院を訪れる。上院が直ちに同意することをためらったことから、ワシントンは事前の助言を求めるため二度と上院を訪れることはなかった。これは重要な前例となる。8月25日・実母メアリ・ワシントンがバージニア州フレデリクスバーグで死去。9月2日・財務省創設法案に署名。9月9日・下院により憲法修正12箇条を勧告、うち10箇条は1791年12月15日遂に諸州により批准され、権利の章典と呼ばれる。9月11日・ニューヨーク州出身のアレグザンダー・ハミルトン(1755年生、34歳)を財務長官に指名する。9月12日・マサチュセッツ州出身のヘンリー・ノックスを陸軍長官に指名する。実際、ノックス将軍は1785年3月8日から連合規約の下で同じ職務を務めていた。9月24日・大統領の給与を25,000ドルに、副大統領の給与を5,000ドルとする法案に署名する。1人の裁判所長官と5人の判事で構成される最高裁判所並びに13の地方裁判所及び3の巡回裁判所を規定する連邦裁判所構成法案に署名する。9月26日・バージニア州出身のトマス・ジェファソンを国務長官に指名する。そのときジェファソンは駐仏公使としてフランスに滞在しており、1790年3月22日に就任する。それまでの間、ジョン・ジェイが長官代理を務める。ニューヨーク州出身のジョン・ジェイを連邦最高裁判所長官に指名する(最高裁は、1790年2月2日、ニューヨク市で第1回法廷を開く。判事たちは、黒と紺に染められた法服を着用していたが、ジェファソンの意見を尊重してかつらは「捨て去って」いた)。バージニア州出身のエドマンド・ランドルフを司法長官に指名、1790年2月2日に就任。マサチュセッツ州のサミュエル・オスグッドを郵政長官に指名する。10月3日・初の感謝祭声明。10月15日・ニューイングランド諸州訪問旅行に出発。10月24日・マサチュセッツ州知事ジョン・ハンコックを訪問することを拒否。知事がまず大統領のもとを表敬訪問した。11月13日・訪問旅行からニューヨークに戻る。

ワシントンとその閣僚。ハースト・ミルホルン氏他著「大統領総出演」(マクミラン社、1947年発行)P.22。

ワシントンとその閣僚。ハースト・ミルホルン氏他著「大統領総出演」(マクミラン社、1947年発行)P.22。◆1790年

1月8日・議会で第1回年次教書を報告。 【注3】 なお一層の立法政策の強力な推進を示唆することは盛り込まれず。1月14日・ハミルトンが下院に対し「公債に関する報告書」を提出(1789年11月21日、下院は就任10日目のハミルトンに「(債務履行者としての)国家の信用を十分に支える」ための計画を準備し、議会に報告するよう要請していた)。当該骨子:延滞利息のついた外債、及び短期内債は額面価格で長期公債に借り換え、輸入税と物品税による収入をもって利息を支払うとともに、徐々に元金を償還するよう適切な措置がなされるべき。諸州が戦時中に発行した戦債は連邦政府が肩代わりし、諸州の債権者の利益が国家の利益と分かちがたいものとしなければならない。また、償却積立金を設け、もしも政府証券が額面価格を割るような場合があれば、積立金をもって政府証券を買い取り、その価格の安定を図るべき。金融機関の欠如は合衆国銀行によって補われなければならない。なお、同銀行はイングランド銀行を雛形にして作られる。ただし、合衆国銀行の場合は、国内の諸地方に支店を設立する権利を与えられるものとする。3月1日・10年ごとに実施する国勢調査を規定する法案に署名。1790年の国勢調査によれば合衆国の人口は392万9214人。4月10日・最初の特許法案に署名。5月15日・大統領が重篤な病気の危機から回復。5月31日・著作権法成立。【7月9日・首都移転法、下院で成立】7月16日・1790年に合衆国の首都をニューヨーク市からフィラデルフィア市に移転し、同市を1800年12月の最初の月曜日まで暫定的首都とするとともに、ポトマック河畔にある、ジョージタウン近くに恒久的な首都を置くことを規定した法案に署名。南部に首都を置くこの案は、ハミルトンがその公債償却案をジェファソン(彼は外債、内債を額面価格で償却することには賛成だったが、連邦政府が各州の負債を肩代わりすることには同意していなかった)に認めさせるための交換条件だった。大統領は「連邦市」計画を了承し、フランス人技師ピエール・シャルル・ランファン少佐が現在のワシントン特別区(ワシントンDC)の主要な年設計図を作成した。8月4日・ハミルトンの財政再建策を具体化する法案に署名。アムステルダムにあったアメリカの債権はすでに危機に瀕しており、軋轢の最大の危機は回避された。8月15〜21日・同年5月29日に連邦憲法を批准したロードアイランド州を訪問する。昨年のニューイングランド諸州訪問旅行のときは同州は立ち寄らなかった。9月11日・マウントバーノンに到着、第2の首都となるフィラデルフィア市で公邸とするモーリス・ハウスが完成するまで実家のマウントバーノンに滞在。11月27日・フィラデルフィア市に到着。12月8日・2回目の年次教書は短いもので、主に財政とインディアン問題を扱う。12月13日・ハミルトンが下院に対し国立銀行設立案を提出。

◆1791年

2月25日・ジェファソン(違憲)とハミルトン(合憲)の相反する合憲性に係る意見を受け取った後、合衆国銀行設立を認可する法案に署名。【原典 PP.86-112参照】 3月3日・蒸留酒への酒税を課税。3月4日・バーモントが14番目の州として連邦加入。4月7日・大型四輪馬車で南部諸州訪問旅行を開始。66日間、3,000キロ以上に及ぶ行程だった、6月12日にフィラデルフィア市に帰る。8月19日・オスグッド郵政長官の後任にティモシー・ピカリングを任命。10月25日・議会への年次教書で西部インディアンに対する軍事作戦を強調。11月11日・イギリス公使ジョージ・ハモンドの信任状捧呈を受ける。11月26日・初の「閣議」を開催。それまでは個別協議の形をとっていた。12月5日・ハミルトンが製造業に関する報告書を提出。12月9日・11月3日にオハイオ渓谷でインディアンとの戦いに敗れたとの報をアーサー・セントクレア少将から受ける。セントクレアは陸軍の完全な正規軍を含む総勢2,000の軍隊を率いていたが、インディアンの不意打ちを受け、総崩れの状態に陥り、900人を越える死傷者を出した。ワシントンにしては非常に珍しいことに、激しい怒りの念を表した。12月15日・権利の章典条項を憲法の一部に加える。

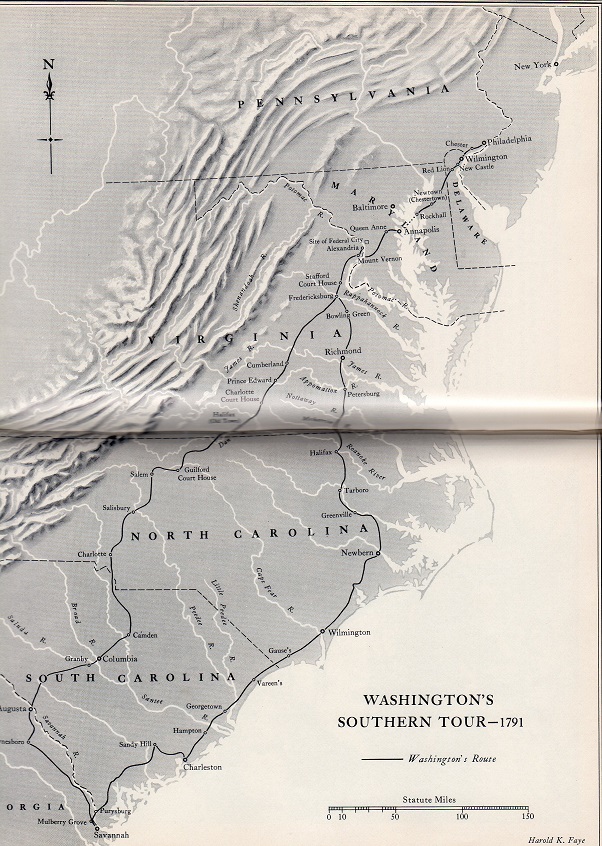

ワシントン大統領がおこなった1791年の南部公式旅行の行程図。リチャード・ハーウェル氏編著「ワシントン伝 ダグラス・フリーマン氏による7巻本の縮刷版(1970年、アイル社発行)PP.594-595。 【本】ヘンダーソン本

ワシントン大統領がおこなった1791年の南部公式旅行の行程図。リチャード・ハーウェル氏編著「ワシントン伝 ダグラス・フリーマン氏による7巻本の縮刷版(1970年、アイル社発行)PP.594-595。 【本】ヘンダーソン本 ◆1792年

2月20日・郵政省を独立官庁とする法案に署名。ワシントンは国務省内に置くべしとするジェファソンの申し出を退けた。2月21日・大統領継承法案に署名。正副大統領が欠けた場合、上院臨時議長、下院議長の継承順で大統領代行を行うとした。2月23日・フィリップ・フルノが「ナショナル・ガゼット紙」上でハミルトンの財政計画を非難し、ジェファソンとハミルトンとの相違が焦点となった。3月1日・連邦議会が大統領と副大統領の任期開始期日を次回大統領選挙後から「3月4日」とする法律を採択。3月28日・ワシントンに准将と少将の任命を可能とする法案が成立。アンソニー・ウエインは最初断ったが、後に指揮を引き受けた。4月2日・貨幣鋳造法案が成立。同法により、10進法の貨幣制度となり、ドルの価値は金24.75グレーン、法定貨幣としての金と銀はその比率を15:1とされた。貨幣鋳造所はフィラデルフィアに置かれることとなった。4月5日・南部に不平等な下院議員数割り当て法案に拒否権を行使。初の拒否権の行使だった。6月1日・ケンタッキーが15番目の州となる。8月8日・義勇軍法案に署名。8月26日・ハミルトンとジェファソンの論争の調停を試みる。10月20日・貨幣鋳造について、ハミルトン意見を拒否し、ジェファソンと国務省の下に置くべきと決定。11月6日・議会への年次教書で再びインディアン問題を強調。12月5日・大統領選挙人が投票。ワシントンはしばしば助言を求めていたにもかかわらず、第2期への意欲に関し沈黙を通していた。

◆1793年

1月23日・バージニア州選出のウィリアム・ガイルズ下院議員がハミルトンと財務省、特に合衆国銀行について攻撃を始める。2月5日・いとこのアーガスティン・ワシントンが長い闘病の末に死去。2月8日・フランス公使ジャン・バプティス・ツルナンから、フランスへの負債55万4500ドルを先行して支払うよう緊急要請がある。ハミルトンは前倒し返済に反対し、ジェファソンは同意した。ワシントンは1週間の熟慮の結果、要請に応えることとした。2月13日・ワシントンが満場一致で再選された旨が正式に宣言された。ジョン・アダムズは、ニューヨーク州のジョージ・クリントンを77票対50票で押さえ副大統領に再任された。2月18日・最高裁判所が、州と他州の市民の間の争いに合衆国司法権が及ぶとする『チザム対ジョージア州』判決を下す。ジョージア州を相手取って他州の一市民が負債の支払い要求の訴訟を起こしたとき、最高裁判所が下したこの判決に対して、ジョージア州が異議を唱え、その履行を拒んだ。この訴訟事件に刺激され、残る州も将来、他州から戦時中の負債や損害に対する支払いないし賠償の要求を受けた場合には、最高裁判所からその要求を満たすよう強制されるのではないかという甚大な危惧の念を抱くに至ったので、ついに議会は、1794年3月5日、それを阻止する憲法修正第11条に関する法案を可決し、1798年1月8日批准された。2月20日・ジェファソンがワシントンにフランス情勢を報告。それによると、フランス公使ツルナンがエドモーン・ジュネに交代すること、駐仏公使ガバニール・モーリス 【注4】 が新しいフランス共和国の指導層から厳しい非難を浴びていること、だった。2月23日・フルノが「ナショナル・ガゼット紙」上で、特に誕生日行事における君主のような出席について、ワシントンへの批判を強める。2月25日・ジェファソンは反対だったが、閣僚がワシントンに、インディアンに所有地を放棄させる権限を得るよう助言。北西及び南西両地方の部族との問題は以降何か月もワシントンを悩ます。2月27日〜3月1日・ガイルズ下院議員のハミルトン譴責の試みは失敗に終わる。

^ Return to Top

【注1】ワシントンから友人ヘンリー・ノックスに宛てた書簡(1789年4月)(抄)

私は今、政府の仕事を引き受ける方向に追いやられつつありますが、私の気持ちは、死刑執行場に行くときの罪人の気持ちとさして違わないのです。それほど、私には気が進まないのです。もう公の生活を終えて、ほとんど消耗してしまったような人生の黄昏時に、舵をとるのに必要な政治的手腕、能力、それに素質のないまま、もろもろの困難に満ちた大洋をめざして平和な住居を離れるのは、本当に気の進まないことなのです。

私は今、我が国の人々の声と私自身の名声とをこの船に乗せて出発しつつあります。しかし、それに対してどれだけお返しができるかは、天のみが予言できることなのです。

【注2】インディアンはこの場合、歴史用語。インディアンの歴史を皆さんにも別途研究していただきたい。

【注3】年次教書は、初代ワシントン、第2代アダムズは直接自分が議会に出向き読み上げていたが、第3代ジェファソンはこの方式を嫌い、1801年から書記官を議会に派遣し代読させて以降、慣例となっていた。しかし、1913年4月8日、第28代ウィルソンが慣例を破り、関税修正の報告のため議会に直接赴き自らが演説した。それ以来、大統領は直接議会で演説している。

【注4】Gouverneur Morrisの発音は、ガバニール・モーリス(モリス)が近い(小学館ランダムハウス英和大辞典下巻1673ページ=下の写真)。

ワシントン大統領生誕250年の記念切手(1982年2月22日発行)

ワシントン大統領生誕250年の記念切手(1982年2月22日発行)| 【出典】 マーカス・カンリッフ氏著、入江通雅氏訳「ワシントン」(1959(昭和34)年12月15日、時事通信社発行)PP.174-176 【凡例】(●●)は原文の括弧(父清水伸一注を除く。)、[●●]はルビ、下線は傍点、を示す。 4 ワシントン大統領 新憲法への動き ・・・つぎはなんであろうか。新しい国家全体にとっては、連合議会が解散し、新しい連邦議会を選ぶ仕事が残されていた。将来の政府をどこに置くかをめぐって争うがあり、結局いちおういままでどおりニューヨークにおいておくべきであるという暫定協定が出来上がった。ワシントンにとっては、自分が大統領に選挙されるだろうということが事実上確実となった。・・・ひとたび憲法が発布されたからには、ワシントンが大統領候補になることは明らかであった。ただかれのみが、すべての州に、知られ、尊敬され、かつ信頼されていた。年老いたフランクリンを別とすれば、ただかれのみが。政治の重要な仕事につく人に要求される、必要な魔術的力、栄光、および名声を持っていたのである。・・・ワシントン自身の心境は複雑であった。かれは喜び、当惑しかつ不安になった。差し出されている名誉はとほうもなく大きなものであった。・・・しかし、そのかれ自身にしたところで、十分準備ができていたわけではなかったのである。かれはいった。「わたくしはいまどちらをむいても雲と暗黒とに取り囲まれた未知の分野に入りつつあるように思う」と。しかしながら、このように書いたそのとき、つまり1788年秋には、かれが大統領になるだろうということは、かれの友人たちには、確実なことと考えられていたのである。冬の間中、かれらは機会あるごとにかれに、かれの義務を説いたのであった-----その間かれはたいした熱意のないまま来るべき試練のことを思い浮かべていた。1789年4月、ワシントンは、マウント・ベルノン(父清水伸一注:一般に「マウント・バーノン」と訳される)でこの運命のニュースを待っていたが、古くからの友人ヘンリー・ノックスに確信をもって次のように告げたのであった。 わたくしは、いま政府の仕事を引き受ける方向に追いやられつつあるが、わたくしの気持ちは、死刑執行場に行くときの罪人の気持ちとさしてちがわないのです。それほど、わたくしには気が進まないのです。もう公けの生活を終えてほとんど消耗してしまったような人生のたそがれどきに、舵をとるのに必要な政治的手腕、野力、ならびに素質のないまま、もろもろの困難にみちた大洋をめざして平和な住居を離れるのはほんとうに気の進まないことなんです。わたくしはいまわが国の人びとの声と、わたくし自身の名声とをこの船にのせて出発しつつあります。だが、それらに対してどれだけお返しができるかは、天のみが予言できることなのであります。 |

| 同書PP.176-182 第1期行政(1789〜93年) 2週間後、宙ぶらりんの状態が終わった。ワシントンには選挙委員団[エレクトラル・カレッジ](父清水伸一注:一般に「選挙人団」と訳される)で全部の投票を得た、と議会がかれに連絡してきたのである。ワシントンはただちにニューヨークに向けて出発した。道々で------それは泥道で、旅するのに80日間(ママ)(父清水伸一注:「8日間」の誤訳)もかかった-----ワシントンは、花、旗、凱旋門、歓迎演説、市民軍による警衛、新聞の「われらの崇める指導者にして支配者」に対する大げさな扱い、などなど騒々しい歓迎ぜめに出会ったのであった。 見物人にとってかれは威風堂々たる人物にみえた。しかし内心では、かれは恐れでいっぱいであった。かれの人気は、こうしたふんだんの証拠を前にしては、もはや疑う余地はなかった。しかしそうした証拠をみせつけられるごとにかれの不安は高まるばかりであった。アメリカの人々は、かれを超人として称賛する際、同時にまたかれに超人であることを要求してもいるのだった。もしもかれがその仕事-----かれはそれを自分自身に定義してみることさえできていなかった-----に失敗すれば、期待が大きかっただけにかれの名誉失墜がいかに恐るべきものとなるかはおのずから明らかであった。13の異なった州(そのうち2州はいまだに憲法同盟の枠の外にあった)、大西洋沿岸から1500マイルにおよぶ広がり、(正確な数字は分かっていないが)400万近くの人口(しかもその5分の1はニグロ奴隷であった)、連邦共和主義の実験、借金の重荷、外敵の脅威、-----かれはこれらすべてを前にしていた。もしも事態が悪いほうへと展開していったら、どういうことになるだろうか。 しかしながら、ワシントンが決して勇気を失わなかったということは、かれの主要な美点の一つに数えられなくてはならない。人によっては、不安が、意志の一般的麻痺、あるいは突然の、方向なき、エネルギーの放出、を起こさせるものである。ところがワシントンの場合には、不安は、さらに一層の注意深さ、それに自分の仕事に対するさらに一層の執着を呼びさましたのであった。 当時、点のからい批評家なら-----1789年におけるワシントンの威風堂々たる姿に、疑惑の眼を向ける人さえも実際に1、2あったのである-----アメリカ史におけるこの大変な瞬間に大統領は皆の期待を必ずしも十分に満たしていないと思ったであろう。自分の借金、自分の留守中のマウント・ベルノンへの適切な監督、ニューヨークの家への家具の備え付け、議定書の問題点、自分の引退声明がウソだったという(だれひとりとしてもちだしていない)非難に対する反論の必要、など-----これらあらゆることどもが、かれをつまらぬちっぽけな俗物にみせたのであった。少なくともペンシルバニア選出の、皮肉で非礼なウィリアム・アックレーなどの証人の眼にはそう見えたのであった。マックレーは半ば畏敬、半ば嘲笑して、ワシントンの就任演説について次のように書いている。 この偉大な男は、いままで戦場で銃砲を向けられたときにも感じたことのないほどの興奮と当惑にとらえられていた。かれはふるえていた。そしてかれは、その演説をあらかじめ何度も読んできたであろうに、いくたびかつまってしまったのである。 かれの身ぶりはいかにもまずかった、とマックレーはいっている。かれの着衣も、奇妙なものと思われたにちがいない。なぜならかれはアメリカ製のウーステッドの背広を着、ヨーロッパの宮廷の礼装のように、礼装用の剣、白の絹靴下を身につけていたのだから。それにまたかれの就任演説にはこれといって特に記憶に残るようなものはなかった。それは重苦しく、公式的であった。満足できるものではあったが、決して人を圧倒するようなものではなかった。 しかしながら、このマックレーとはちがって、ほとんど大部分の聴衆たちは、深く感動した。かれは少しぎこちなかったけれども、かれらはそれを許したし、そのぎこちなさのゆえにそれだけいっそうかれを信頼したのであった。かれは財政の専門家でもなく、抜け目ない政治的かけひきの名人でもなく、憲法の理論家でもなければ、外国事情に精通した外交官でもなかった。しかし最高司令官として、また憲法会議の議長として、かれはこれらを中心に政治というものにある程度なじんでいたのであった(かれが若かりしころウイリアムスブルクその他で政治というものを習いおぼえていたことはいうまでもない)、かれはより高度な政治技術をいかに欠いていたとはいっても、ともかく正直で、慎重で、規律正しい行政官であった。かくてかれももとには、新政府で働きたいという人々からの要請が殺到していた、だがかれは、良識をもって、自分だけであらかじめなんらかの地位を約束するわけにはいかないといって、これらの要請を卒直に断ったのであった。かれは、心は重かったが手はきれいなままで、ニューヨーク入りをしたわけである。 幸いなことに、1789年夏にはさし迫った危機はなかった。議会は、なかなか招集されず、当面、主として手続きその他あまり重要でない問題にかかずらっていた。議会においてはすべてがうまくいったわけではなかった。連邦政府の永久的所在地をどこにするかということをめぐっての長期にわたる争いは、セクト的な嫉妬が今なお大いに生きつづけていることを明らかにした。さらにもっと根本的な意見の違いが存在しているということの兆候もみとめられた。そうではあっても、議会および国民全体は、新憲法をほとんどなんらの騒ぎもなく採択したのであった。「権利章典」を作り上げるため必要な修正案が作成されて各州に提案され、たいして問題もなく批准された。ノース・キャロライナとロード・アイランドは、そこでさっそく、ともに同盟[ユニオン]の一員となった。連邦裁判所組織に関する憲法の規定を実施するための裁判所法も1789年に可決成立した。こうしてフィラデルフィアで考えつかれた文書が、ワシントン就任後、2、3カ月のうちに、自分自身の生命をうるにいたった。それはなんら異議なく受託されつつあった。ワシントンは、アメリカ合衆国の象徴として崇拝されたが、憲法もまた同様に、合衆国の第二の、そしてもっと永久的な象徴としてほとんど聖書のような性格を身につけつつあった。ジョージ・ワシントンを尊敬するアメリカ人は数多いけれども、かれはそれ以上に代議制の観念を尊重したのであった。かれらはこの代議政治という観念について、いろいろ違った解釈をくだしていた。議会における討論は、ときとして敵意にみちたものであったし、またあるときはとるにたらぬつまらぬものであった。しかしそれら討論はあくまで議会政治の枠内での討論なのであった。この議会政治の枠ということについては、アメリカ人は、それぞれの故郷で、長年の経験を持っていたのである。憲法は、アメリカ人の大多数がそれを望んだゆえに実際に機能したのであった。経験によってえられたこうした技術ならびに調和がなかったとしたら、ワシントンの骨折りはすべて水疱に帰していたことだろう。 かれの仕事は、新しい政府が1789年古い政府から有体財産を相続していることによって、さらにそれだけ容易なものとなっていた。実際制度としては、ほとんど前と変わりないほどの連続性があった。大統領は、自分自身の少数の秘書グループ(トビアス・リアー、デビッド・ハンフリーズその他、知識と明晰な頭脳を持った人々)に、さらに前に大陸会議の秘書をしていたウィリアム・ジャクソンを加えることができ、人の面でも利益をえていた。さらにかれは、古い各省がそのまま生き残っていたことからいっそう大いなる利益をえた。それら各省の長の中にはワシントンとむかし親しかった人も何人かいたのである。憲法では、省庁などの行政機関については、きわめて曖昧な規定が置かれているのみであった。だが議会が、それら諸機関を更改するのに必要な法律を可決し、またいくらか議論のすえ、大統領がその行政機関の官吏を任命する権利のみならず、これを罷免する権利をも持っていることを認めたのであった。 かれは、かつてのかれの砲兵隊長、マサチューセッツのヘンリー・ノクッスを戦争長官(父清水伸一注:一般に「陸軍長官」と訳される)として手もとに置いておくことにした。1784年以来外務長官であった、ニューヨークのジョン・ジェイは、最高裁判所の初代長官になった。そのジェイのあとがまに(国務長官と改称されたがその国務長官に)、ワシントンはかれのすぐれたバージニアの友人トーマス・ジェファソンを据えた。もう一人のバージニア人エドムンドランドルフ(ランドルフは最初は新憲法に賛成しなかった)は法務長官(父清水伸一注:一般に「司法長官」と訳される)の職を与えられた。国務省とならんで最も重要な財務省といえば、-----これは当時までは小さな委員会によって運営されてきていた-----ワシントンは、それに代えて、これをひとりの人、ニューヨークのアレキサンダー・ハミルトンにまかせることにした。このハミルトンは、まだ30代のはじめだったが、軍人、法律家、理論家としてすでにその頭角をあらわしていた。最後に、かつてベンジャミン・フランクリンがやったことのある郵政長官の地位には前に財務省にいたサミュエル・オスグッドが任命された。すべてが卓越した人々であり、すべてが、多かれ少なかれ、あたらしい仕事になんらかのつながりを持った人々であった。実際、ニューヨークは、アメリカの独立ならびに同盟[ユニオン]になんらかの貢献をした人々の群らがり集まるところとなった。たとえばジェームズ・マディソンは、バージニアの反対派によって上院からは締め出されたが、下院において指導的人物となって活躍していた。 |

|

同書PP.182-186 すなわちかれは十分程度高い生活を維持するよう期待されたわけである。しかしどのくらい高ければ高いというのだろうか。これに対する完全な答えというものはなかった。光輝の中に住まうことは、アメリカ人のなかに君主制にあこがれている者もいるといまなお疑っていたマックレーらの敵意をかきたてる危険を持っていた。一方、不当に切りつめた生活は、大統領の地位を侮辱にさらすことであった。ワシントンの妥協はアメリカ人の大部分を満足させるものであった。それは就任式のときの服装にあらわされているような妥協で、そのときかれは紳士-----それにもかかわらずアメリカの紳士-----の服装をしていたのである。威厳と常識とがかれの道案内となった。かれの称号はなんとすべきであろうか。(父清水伸一注:副大統領にして)上院議長のジョン・アダムス(父清水伸一注:一般に「ジョン・アダムズ」と訳される)は、国王の称号に似た称号を固執して、少しおかしいのではないかと思わせたことであった。「アメリカ合衆国大統領にして自由の擁護者であられる殿下」というのが上院の提案した形式であった。しかしながら下院は、「合衆国大統領」という簡単な称号を欲していた。ワシントンは(「力ある、合衆国大統領」[ヒズ・マイテイネス、ザ・プレジデント・オブ・ザ・ユナイテッド・ステーツ]を好んでいたとしばしば伝えられているが)それらの議論に天寿を全うさせるだけの知恵を持ち合わせていた。結局一般の用法によってかれは単純に「大統領閣下[ミスター・プレジデント]」ということに落ち着いた。 常識がまた、娯楽および接見に関するかれの政策を決定したのであった。マウント・ベルノンにおいてかれは家を開放していた。そうしたことはニューヨークにおいては不可能であった。そこでかれは、あらかじめ聞いておいた忠告にしたがって、毎週定例の接見会[レビー]という制度を設けた。これによって大統領が公式訪問に応じる道が制度として開かれ、その接見会の終わったあとで晩餐会が催される例となった。かれは、演劇が好きで劇場にはしばしば出かけたが、個人的招待にはいっさい応じなかった。かれは助言にしたがって合衆国の各地を旅行する決心をした。しかもかれはバランスをたもつよう心がけていた。1789年にニューイングランドに旅行したら、2年後には南部諸州を訪れるといったぐあいに。 おそらくそれはどちらかといえば困難なことであったろう。たしかに、このことは大統領の議会に対する関係についていいうることであった。憲法起草者たちが予想していなかった一つの結果は、大統領と上院とが意見を異にするということであった。たぶんそれは避けられないことだったのだろう。なぜなら新しい政府の各部門は、自分自身の特権について、また現在の実行がそのまま先例になるのだということについて、きわめてよく知っていたからである。そして、上院はワシントンの内なる心になる代わりに、ワシントンからの距離をそのまま保ちつづけた。かれは、ただ一度だけ、外交政策-----政府と上院とが責任を分かち合っている分野-----について話し合うため上院を訪れたことがある。その際はたいへんな失敗であった。もしもマックレーの言明を信ずるとすれば、ワシントンは、高慢かつ短気で、議会がかれの考えにすぐに同意を与えないときなど怒って席を立って行った。 しかしながら、マックレーでさえも、ワシントンは、休会で帰ってきたときは、まったく上機嫌であったことを認めている。ともかく、ワシントンは、助言が足りぬということはなかった第1期の間中最も密接だったのはジェームズ・マディソンとの結びつきである。マディソンはかれを訪れ、かれのために書類を整え、また憲法的意見を耳に入れた。ワシントンが第1期の終わりに引退することを計画していたとき、4年後になにが生まれたかという(ママ)(父清水伸一注:「4年後に発表されることとなる」の誤訳)有名な告別演説の最初の草稿を書いた(1792年)のもこのマディソンであった。ワシントンはまた、アレキサンダー・ハミルトンや、少しその度合いは少なくなるがジョン・ジェイやアダムズ副大統領にも頼っていた。徐々にかれは各省庁の長官に次第に多くを頼るようになった。これは計画されていなかった過程である。というのはだれも大統領を首相のようなものとは考えていなかったからである。それにもかかわらず、事実上は、第1期大統領の任期満了のころには、ワシントンは「内閣」のようなものを持つにいたっていた。「内閣」という言葉が使われたし、そうした考えがめばえはじめていた。 そのころまでにまた、これも計画されていなかったことであるが、ワシントンは政党制度のようなものに直面していた。じっさい、かれは鋭い敵意の中心であった。その結果、たとえばかれとマディソンとは、ほとんどまったく、お互いに足並みがそろわなくなった。マディソンは、先見の明をもって、「党派根性」はいかなる文明国にも必ず存在するものであり、こうした利益団体間の調整ということも、不可避的に議会および大統領の仕事となる、ということを理解していた。ワシントンもまた、大統領になるに先立ち、普通の州と州の競争に加えて、新憲法をめぐって、国が深刻な分裂を経験したことを認識していた。かれは、反連邦主義者が選挙委員団においてかれに反対投票をすることは大いにありそうなことだと考えていたのである。 |

|

同書PP.186-191 その結果としておこった闘争は、少なくとも4つの理由によって、ワシントンにとってはきわめて不快かつわずらわしいものであった。すなわち第1に、そもそも同盟[ユニオン]の安定が脅かされるということがかれには苦痛であった。第2に、そうした闘いが、かれ自身の政府諸部門の内部にまで持ち込まれているという点であった。第3に、それが外交政策の分野にまで及んでいたという点である。第4に、それが直接、かれ自身の名誉にまで影響するものであったからである。 1789年ワシントンが就任したとき、かれは-----傲慢さからではなく、多くのアメリカ人がかれにそういっていたために-----自分は舵とり(指導者)として必要な人間なのだと信じていた。あるいは、航海用語を用いたほうが適切だとすれば、かれはブリッジ(船長が指揮をとる場所)に必要な人物なのであった。アメリカのなによりも必要としたものは、かれの理解したとおり、確信ということであった。まず合衆国を正しい軌道にのせよ、そうすれば他のものはそれに続くだろう。平和を維持するため小規模な海軍および陸軍、それに市民軍を保持せよ。税金を徴収し、法律を遵守させ、郷土愛を高揚させよ。それだけレールを敷いたあとで、それ以外のことはそれぞれの成行きに任せよ。これがかれの哲学であった。アメリカつまり合衆国は潜在的に偉大であった。それはかれが詩的に表現した原則でもなく、あるいはきわめて明瞭に分析した原則でもなかった。それは信仰の言葉であり、かれの感じた何物かであったのだ。 このような次第であるからワシントンは-----立法に関するかぎり-----大統領としてよりはむしろ君主として行動した。かれは財務長官アレキサンダー・ハミルトンはもっと積極的であった。ハミルトンにとって憲法は、「停滞していることのできない組織、前進できなければ後退するような組織」なのであった。かれは、デモステネスを引用して、「ものごとの先頭に立って行く」のが政治家の義務である、と主張した。それゆえに確信というものは案出されるなにものか、育て上げられるなにものか-----事実創造されるなにものか、であった。しかもハミルトンは、「政治家」というとき、自分自身を意味していたのである。 ハミルトンはアメリカ史上最も魅力的な人物の一人である。もしもワシントンが、ほんとうとは思えないほど善良であるように伝えられているために、われわれをめんくらわせているのだとしたら、ハミルトンのほうは、これと対照的に、驚くほど多様な矛盾した性格であるために解きがたい謎となっているのである。献身と自己利益、小心翼々と自堕落、慎重と無謀、皮肉と真正直とを交互にあらわしつつ、このハミルトンはいかなるとき、いかなる大統領にもやっかいな存在となっていただろう。政治の細部がまだ定められていないときに、この最高に自信をもった、異常に有能な若い男ハミルトンは、いまにも行政機関を支配せんとし、いまにもワシントンを一種の限定された立憲君主のようにしてしまい、自分がひとかどの首相のような地位につこうとしていたのだった。 野心ということを別にしても、ハミルトンは自分の地位をこのように定義すべき根拠を持っていた。当時のイギリス(ハミルトンは当時のイギリス事情を詳細に検討し、イギリス憲法を尊敬していた)において、ハミルトンよりさらに若いウイリアム・ピットが首相と蔵相を兼ねていた。アメリカの財政的規制のいくらかはなんといってもきわめて重要なことがらであった。それゆえハミルトンの諸計画は、ワシントンの第1期行政の中で、とくに顕著な地位を占めることとなった。そのうえ、ハミルトンの任命に際して、かれが、各省長官の中でも、大統領と議会との間を調整する特別の機能を持つことになろう、ということがほのめかされていたのである。最後に、もう一人の重要な長官トーマス・ジェファソンがハミルトンの就任後6カ月も職務につかなかったという点も関係している。この重要な6カ月の間中、外交政策を含むあらゆる重要問題について、つねにハミルトンの助言が求められていたのである。 その結果はほとんど破壊的なものであった。なぜならジェファソンとハミルトンとがまもなく角突き合わすこととなったのだから。ハミルトン=ジェファソンの争いをアメリカ物語における基本的な分裂だと強調すると、ややもすると強調しすぎ、ということになろう。かれらの間のイデオロギー的な溝は、歴史上の多くのエピソードにみられる例と比べて、それほど大きなものではなかったのである。そうはいってもかれらの衝突の激しさ、かれらが代表しているアメリカの分裂騒ぎの深刻さを否定するものではない。トーマス・ジェファソンはハミルトン同様、いなそれ以上に偉大な人物であろうが、ハミルトンほどけんか好きではなかった。ハミルトンとちがってジェファソンは、自分が個人的に紛争に巻きこまれるようになるのを嫌っていたし、自分が第一人者になろうなどというハミルトンのような情熱は、ほとんど持っていなかった。高い、危険な場所はかれを誘惑しなかったのである。ハミルトンは戦場で軍隊を指揮したことがあり、もう一度危険をおかすことぐらいなんでもなかった(かれは自分自身の仕事および国務長官の仕事のみでなく、機会をえて、戦争長官をやりたいという誘惑に抵抗できなかった)。ジェファソンは一度も軍人であったことはないし軍人的素質を持っているふりもしなかった。 |

|

同書PP.191−195 もちろんその理由というのは、ハミルトンの提案が、合衆国の保守的ならびに商人的要素に強く訴えたからであり、それだけ他の、急進的な、また土地均分論者のグループに対して反感を持ったものであったからである。このような状況のもとにおいては、いかなる妥協点に到達することも困難であった。一方の利益になれば他の不利益になるということは避けられないことであった。ハミルトンが1790年に取り組んだ最初の問題はアメリカの債務であった。これらは、独立戦争の期間中にできた借金だが、約8000万ドルにも達していた。そのうち2500万ドルは個々の州の債務であった。ハミルトンは、種々の公債で負っている債務はこれを大幅に減額はしたが、ともかく、これらの債務をすべて弁済するよう提案したのであった。つまりかれは、国の借金は額面価格で引き受けようと提案したのである。ハミルトンは、国家の名誉と国家の信用-----この議論はワシントンに健全な議論だと思われた-----ということを持ち出してこの討議で勝ちを占めた。この長期公債化ならびに債務引受けに対する反論はさまざまあった。しかしおそらくその中で最も激しかったのは、ハミルトンの計画は投機家に利益を与えようとするものだ、という反対論であった。公債の持ち主は普通、最初の持ち主-----愛国心からそれを買い、金の必要から値引きしてそれを売った連中-----ではなくて、連邦政府から補助金をもらっている東部の人々なのであった。ハミルトン自身、この過程をよく知っていたが、かれはその意味を別な光の中にみていた。かれのやり方は、あらゆるグループを結集することににあったのである。 ハミルトンの計画が明らかになるにつれて、ジェファソンはそれだけいっそう腹を立てた。なぜなら、ジェファソンは財政とはなんら関係のない妥協と引換えに、長期公債化と債務引受けを支持し、議会にその影響力を行使するよう、説得されていたからである。ハミルトンは、妥協によって、ジェファソンをあざむいた。その妥協によって、議会におけるハミルトンの北部の友人たちは、国家の首都をどこに置くかという困難な問題についての投票で、南部の人々と歩調をあわせることとなった。この投票によって、南部は首都を、議会が連邦市の出来上がる1800年までに移転することになっていたフィラデルフィアにではなく、さらに南のポトマック河畔までひっぱりおろすことができたのであった。なるほどこれは南部に対する譲歩でああった-----それよりも、ポトマック河畔から2、3マイルしか離れていないところに故郷を持つワシントンにとってひそかな喜びであった。しかし憲法にたいするハミルトンの連邦主義的政策にくらべれば、それは空疎な勝利であった。 1791年はじめ、財務長官と国務長官とは大統領のみている前で激しく衝突した。ハミルトンは政府の援助のもとに国立銀行を設置しようとし、名文の文書でこのことを下院に報告してあった。この議案は喧々ごうごうの騒ぎを巻き起こしたので、ワシントンは各省長官に、国立銀行を設置するのが望ましいかどうかということについてではなく、それが合憲的であるかどうかについてそれぞれの意見を文書で提出するよう要求したのであった。ハミルトンは、ふたたび名文をもって、当然、それが合憲法であることを主張した。ジェファソンは、同じく名文で、憲法はそれほど拡張されるべきではないと主張した。ワシントンはどうしたらよいだろう。二つの意見は全く対照的に相反したものであった。かれにとってはそのいずれの意見も全面的に支持するには足りない意見であるように思われた。だが議会がこの法案を可決してしまった以上、かれはこれに署名するか拒否するかそのいずれかを選ばなくてはならなかった。結局かれはこれに署名した。その後まもなくワシントンは、輸入関税からあがっている国税収入をさらに増大させるため物品税をとることにしようというハミルトンの勧告をも是認したのであった。かくて多くの西部の農民たちの主要な生業である蒸留酒に物品税が課されることとなった。ここかあまた一つの意見分裂が出てきたのである。長期公債化、債務引受け、国立銀行、物品税-----これらすべてが、、マディソンやジェファソンには、ハミルトンが権力を握っていることの証拠として映り、もしこのままハミルトンにのさばらしておけば、アメリカは堕落させられてしまう、という風に見えたのであった。啓蒙的土地均分論をアメリカに実現しようという夢はついえ去っていた。それに代わって、「独裁者たち[モノクラット]」が自分たちの立場を固め、アメリカをヨーロッパのもっともらしい模造品に変えてしまおうとしている。議会は、横柄な小役人どもでいっぴになってしまうだろうし、もしこうした毒物がひろがっていけば、アメリカは、世襲的な王朝誠司にさえ逆行してしまうだろう。こうした事態を改善する道がもしありとせば、それはハミルトンと闘うことであった。ジェファソンはこの闘いの先頭に立つことに気が進まなかった。かれは、かつてのワシントンと同じく、生まれ故郷のバージニアで、ふたたび民間人として生活したいと思うようになっていた。しかしものごとには成行きということがある。徐々にジェファソン、マディソン、その他2、3の仲間が、みずからを反連邦主義者と考えていたアメリカ人たちのスポークスマンとなっていった。かれらの、ゆるい、いくらか偶発的な結びつきが自覚を増していくにおよんで、それはひとつの新しい名前を採用したのであった。かれらは自分たちを民主共和党、つづめて共和党と呼ぶようになったのである。 |

| 同書PP.195−197 増大する不和のきざしは、1791年10月、共和党の新聞「ナショナル・ガゼッタ」の創刊にあらわれている。この新聞は、連邦主義者を攻撃した最初の新聞というわけではないが、1789年新政府とともに生まれ、ジョン・フェノが編集しつねにハミルトンを支持してきた連邦主義者の「ガゼッタ・オブ・ザ・ユーナイテッド・ステーツ」に対して、国家的な水準で有効に挑戦しうる最初の新聞なのであった。フェノに対して、この「ナショナル・ガゼッタ」の編集者は詩人のフィリップ・フレノーであった。フレノーはマディソンと大学時代からの友人で、また熱心な共和主義者であった。かれはフェノよりもはるかに企業心に豊むジャーナリストで、国務省のパート・タイムの翻訳者をもやっていた。1792年、フレノーの議論のほうがだいぶ旗色がよくなってきたので、ハミルトンはこの詩人をジェファソンの下男だと非難したのであった。フレノーは同じように怒りに燃えてこれに応酬した。 一世代たってからみると、こうした事態はお伽話みたいに思われたかもしれないが、ワシントンの二人の最も重要な閣僚が、ひそかに、しかしだれの眼をもあざむくことができないほど、激しい根本的な争いに従事していたのである。他の長官たちも、ノックスはハミルトン、ランドルフはバージニアの仲間のジェファソンというぐあいにいずれかの立場をとっていた。ハミルトンは(たとえひそかにではあっても)いまだに積極的に外交問題に関係を持つようにしていた。ハミルトンは、国務省側にゆだねられたほうがもっと適切であったろう郵政機関を手に入れていた。その代わり、論理的には財務省に属すべき新連邦造幣局はジェファソンの側に入った。それはすべて泥沼と敵意とだけであったろうか。 しつはそうではなかった。「内閣」はまだほとんど結合力を持っていなかった。「政党」の組織化も進んでいなかった。きわめて大ざっぱな意味においてのみ、各省長官の諸計画が大統領自身の諸計画として採用されるのであり、全閣僚の会議制、全閣僚一致などということはまだ生まれていなかったのである。ハミルトンもジェファソンも大統領を尊重していた。そして自分のほうが大統領および合衆国という考え方に忠実なのだ、と信じていた。ワシントンの前では、かれらは喧嘩しなかった。かれらの不満は、ワシントンには向けられず、必ず相手方に向けられたのであった。反目はあったが、絶望的な危機はなかった。ワシントンは積極的なくふうもせず立法の促進にも意を用いないといった、いくらか超然とした人物ではあったとしても、かれは馬鹿でも弱虫でもなかった。第1期の任期中、だれひとりとしてワシントンのことをハミルトンのロボットだなどと非難したものはいない。かれは独立戦争当時4年間、副官のハミルトンと行をともにし、ハミルトンのことをよく知っていた。かれは、1787年のフィラデルフィア会議で、ハミルトンが政府というものに関して保守的見解を述べ立てるのを聞いていた。かれはまた、フレノーその他がハミルトンの政治体制をどう考えているかということについて、書かれたものを読む機会にもめぐまれていた。疑いもなくかれは若い人々の知的な能力に深い感銘をうけていた。おそらくかれは戦争中における副官ハミルトンとの会話から、かれが1776年ごろからすでに財政および貿易の問題に強い関心をいだいていたことを知っていたであろう。それとともにかれは、疑いもなく、ハミルトンの気質上の欠陥をよく知っていた。かれは、少なくとも1781年ハミルトンが、軽蔑されたものと思いこんで腹たちまぎれにワシントンの司令部を辞したときにすでにそうした欠陥に気づいたにちがいないのである。 それにもかかわらず、1792年は大統領にとって容易ならぬ年となった。夏ごろまでかれはこのおもしろくない公職から退きたいと思っていた。かれは2つの重病に悩まされた。すなわち1789年に腿に腫瘍ができ、1790年に肺炎をした。それからまたわれわれは、かれが手紙の中で、記憶力の減退を何度も訴えているのを見いだす。かれは年老いてきていたし、ジェファソンにとってのモンティセロと同じようにマウント・ベルノンがますます恋しくなってきたのだった。かれは議会休会中はなんとか都合をつけてマウント・ベルノンに住んでいた。 |

|

同書PP.197−201 このような考え方は、同意できない考え方であった。われわれにはワシントンがいつ天命に従って引退することになるか分からないのだ。おそらくかれは、かりにかれだけがハミルトンとジェファソンの間をうまく調整しうるのだとしても、自分以外にだれか候補者がいるだろうということを繰り返し主張したことであろう。ともかくかれは事態をはっきりさせるために骨を折った。ジェファソンはかれにハミルトンに対する21項目もの告発を書き送った。その中には、ハミルトンが「腐敗」しているということ、一般に連邦主義的傾向を持っていること(「これらすべての究極の目的は、変革への道、現在の共和政体から、イギリス憲法を手本とするような君主政体に変革する道を用意することにある」)などが書きしるされていた。ワシントンは、これら諸項目の写しを取り、それを、これは各方面から寄せられたあなたに対する批判の声を集約したものだといって、ジェファソンの名は出さずに、ハミルトンに見せたのであった。ハミルトンは怒って、雄弁に、詳細に、それらすべての非難を反駁したのである。 ワシントンは、両者が共通の利益のために意見の差異をできるだけ小さくするよう訴えるにとどめた。それに対するかれらの回答は野暮といえるほど人を失望させるものであった。ジェファソンは前回出した非難をそのまま繰り返し、そのうえさらに新しい非難さえつけ加えてきた。ハミルトンはすべての罪科を全部ジェファソンに帰し、共和派に対する非難攻撃を少しもやめようとはしなかった。こうなってはワシントンとしても、もはや、相互寛容の精神を改めて訴え、ジェファソンに国務長官の地位にとどまるよう説得する以外には、まったく手の下しようがなかった。ワシントンはハミルトンもジェファソンも失いたくなかった。というのは、どちらもワシントンにとってはほとんど不可欠の、きわめて有能な助言者であったからである。ワシントンはまた、かれらは公職を引いてもいままで同様活発で、いままで以上に向こう見ずになるだろう、ということをよく知っていたからかもしれない。 さらに、かれら二人がいまのまま公職にあれば、それによってある程度お互いに均衡を保つ、ということをおそらくワシントンは心に思い浮かべたことであろう。ジェファソンなき「内閣」はハミルトンを増長させたであろう。そうなれば、君主制が成立しつつあるという議論にいろどりを添えることになっていただろう。ワシントンは、君主制が成立過程にあるというような議論はまじめに取り上げなかった。かれは、1783年将校の一グループがかれに、自分たちの援助であなたはアメリカ合衆国の国王になれるのだ、とほのめあされて、ショックを受け、おそらく当惑した、そういう経験を持っていた。けれども、ワシントンが、かれ自身によって、あるいはその他いかなるアメリカ人によっても、かかる計画が可能である、というふうに考えていた、ということを暗示するものはなんら存在していない。ジェファソンとちがって、かれは、憲法上、理論的には、大統領は何度再選されても問題はないし、害もないというふうに考えていたらしい。しかしもし君主制の疑いが持たれているのなら、かれはそれらの疑いを軽減する用意があった。ハミルトンなき「内閣」についていえば、これは、ワシントンがハミルトン体制の長所と認めていることを共和派が全部ひっくりかえしてしまうのを奨励するようなことになったかもしれない。そのうえ、ハミルトンに地域による、また職業によるえこひいきがあったとはいっても、同じことはジェファソン-----かれは南部の地位を高めることを公言していた-----についてもいいうることであった。 要するに、ワシントンは行政府の長を続けなくてはならなかった。大統領にとどまらねばならなかった(彼が再選を固辞しないかぎり1792年の選挙人がかれを選出することはきわめて明白であった)。もしかれがお互いに牽制し合うかれら両派を必要としていたとしても、かれは、その両派がまたかれを必要としているのだということを考えて、皮肉な満足感を味わっていたかもしれない。ジェファソンもハミルトンも(ランドルフ、マディソンはいうにおよばず)ワシントンにその義務を引きうけるよう懇願したのだった。もう一度かれは、アダムスとともに、さらに4年間この苦痛な義務をうけることを約束した。かれは自分自身を犠牲にして憲法の高揚に努力することになったのである。 |

【リンク集】

☆ワシントンがこよなく愛したマウント・バーノン邸